緒言【大正2年 「樺太移住案内」より】

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

緒言【大正2年 「樺太移住案内」より】

この文章は、大正2年に刊行された「樺太移住案内」の内容です。又、旧字や現代では使用しない漢字、旧仮名遣いなどは読みにくいために、現代様に改めました。

緒言

今日我が国に於いて、識者・経世家の憂うる所は、人口増殖の問題、是也。吾人は敢えてマルサスの人口論を、そのまま信ずる者に非ずといえども、今にして之に対する計画を立つるに非ざれば、他年、急に之を救わんとするも能わざる時あるのを恐る。

試みに思え、現在日本に於ける米の生産力は、年額四千七百~八百万石、多くも五千万石を出でざるに非ずや、然るに現在の人口は五千万なれども、その増加率は、十ヶ年毎に一割三分二厘余という、しからば即ち山中年後に於いては七千万に達するや明けし。今米の需要、一人当たり如何と顧みるに、現在に於いては九斗五升というも、将来社会の進運に伴い、生計の程度上るあらば、一人当たり年一石と見積もるを適当とせん。一人当たり年一石とせば、三十年の後は、我が日本人の食する米は、一年約二千万石の不足(この金額約三億万円)を来すべし。これ実に今日に於いて深謀遠慮すべき大問題に非ずや。

仮に二作制を用い、尚、未耕地の整理を為すといえども、土地の生産力には限りあり。一定の程度より以上の収穫を得る能わざるが故に、内地農業の改善等によりて人工増殖の趨勢を応ぜんとするが如きは、迂闊の極というを憚らず。

けだし、人工増殖の趨勢に応ずる策としては、移民亜欲民の方法を取るにしかず、されど米国の如き排斥を受くるところに向かって、強いて移民せんとするも、いたずらに平和を破るの導火線と為るのみなれば、難きを去りて易きに就き、むしろ我が領土たる植民地に移住するを可なりとせん。

我が領土たる植民地は、現在に於いて北海道、台湾、朝鮮、樺太の四ケ所あり。未だ共に完全なる開発を為さず、殊に樺太島は、農業植民地として施設経営せられるるあるが、同地は移民適地広大にして、地味農業に適し、充分成功の見込みあるも、領有後日、尚浅く、その真相、世に周知せられざるが為め、有望なるにも関わらず、移住者の少なきは甚だ遺憾に堪えざる所なり。されど植民地移住者に向かっては他に比して大いに有望なりと断ずるを得べし。

今左に、明治四十一年度以降の樺太庁予算表を示さん。

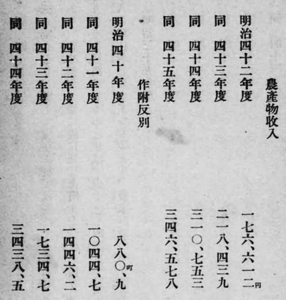

尚、樺太庁の調査に依れば、明治四十一年、平岡長官就任の当時に於いては、人口三万余人にして、歳計は百五十万円内外なりしが、大正二年度に於いては、人口四万四~五千、歳計二百五十六万余円を算す。即ち人口に於いては一万二千余、歳計に於いて百余蔓延を増加せるわけなり。しかして歳計二百五十余万円の内、一般会計より補給さるべきは、年額五十万円にて、四ヶ年累計二百万円となる。しかるに翻って樺太全島より得べき収入は海産物にみにても年額五百三十四万円余に達す。しかして之を四ヶ年累計とする時は、二千余万円となり訳合なりと。もしそれ、今後に於ける樺太島の統治は、農業漁業等を奨励開発すると共に、内地農民を移住せしめ健全る母国民の農村を作り、農業の開発を計るを最も急務なりとす。故にここに於いてか内地より移住民を招致するの必要ありというべし。試みに年々農産物及び作付け反別の増加せる統計を示せば、

という割合なり。しかして現在に於いては既に十三万余町歩の年を貸与すべく順位bしつつあり、将来整理の後は、優に三十万町歩を貸与し得る見込みなるを以って、一戸毎に七町五百歩を貸与するものとせば、少なくとも四万五千戸、一家五口とすれば、二十二万五千人の移住者を要求するものとす。農家戸数の年々累進せる割合は左の如し。

之を要するに、樺太に移住せんとするには、まず樺太の事情を知らざるべからず。著者区々の微衷、敢えてこの事情を周知せしむるの趣意に依りて、ここにこの一書を成す。読者幸いに、其の杜撰を笑うなく、移住の伴侶と為すを得ば幸い也。

緒言

今日我が国に於いて、識者・経世家の憂うる所は、人口増殖の問題、是也。吾人は敢えてマルサスの人口論を、そのまま信ずる者に非ずといえども、今にして之に対する計画を立つるに非ざれば、他年、急に之を救わんとするも能わざる時あるのを恐る。

試みに思え、現在日本に於ける米の生産力は、年額四千七百~八百万石、多くも五千万石を出でざるに非ずや、然るに現在の人口は五千万なれども、その増加率は、十ヶ年毎に一割三分二厘余という、しからば即ち山中年後に於いては七千万に達するや明けし。今米の需要、一人当たり如何と顧みるに、現在に於いては九斗五升というも、将来社会の進運に伴い、生計の程度上るあらば、一人当たり年一石と見積もるを適当とせん。一人当たり年一石とせば、三十年の後は、我が日本人の食する米は、一年約二千万石の不足(この金額約三億万円)を来すべし。これ実に今日に於いて深謀遠慮すべき大問題に非ずや。

仮に二作制を用い、尚、未耕地の整理を為すといえども、土地の生産力には限りあり。一定の程度より以上の収穫を得る能わざるが故に、内地農業の改善等によりて人工増殖の趨勢を応ぜんとするが如きは、迂闊の極というを憚らず。

けだし、人工増殖の趨勢に応ずる策としては、移民亜欲民の方法を取るにしかず、されど米国の如き排斥を受くるところに向かって、強いて移民せんとするも、いたずらに平和を破るの導火線と為るのみなれば、難きを去りて易きに就き、むしろ我が領土たる植民地に移住するを可なりとせん。

我が領土たる植民地は、現在に於いて北海道、台湾、朝鮮、樺太の四ケ所あり。未だ共に完全なる開発を為さず、殊に樺太島は、農業植民地として施設経営せられるるあるが、同地は移民適地広大にして、地味農業に適し、充分成功の見込みあるも、領有後日、尚浅く、その真相、世に周知せられざるが為め、有望なるにも関わらず、移住者の少なきは甚だ遺憾に堪えざる所なり。されど植民地移住者に向かっては他に比して大いに有望なりと断ずるを得べし。

今左に、明治四十一年度以降の樺太庁予算表を示さん。

尚、樺太庁の調査に依れば、明治四十一年、平岡長官就任の当時に於いては、人口三万余人にして、歳計は百五十万円内外なりしが、大正二年度に於いては、人口四万四~五千、歳計二百五十六万余円を算す。即ち人口に於いては一万二千余、歳計に於いて百余蔓延を増加せるわけなり。しかして歳計二百五十余万円の内、一般会計より補給さるべきは、年額五十万円にて、四ヶ年累計二百万円となる。しかるに翻って樺太全島より得べき収入は海産物にみにても年額五百三十四万円余に達す。しかして之を四ヶ年累計とする時は、二千余万円となり訳合なりと。もしそれ、今後に於ける樺太島の統治は、農業漁業等を奨励開発すると共に、内地農民を移住せしめ健全る母国民の農村を作り、農業の開発を計るを最も急務なりとす。故にここに於いてか内地より移住民を招致するの必要ありというべし。試みに年々農産物及び作付け反別の増加せる統計を示せば、

という割合なり。しかして現在に於いては既に十三万余町歩の年を貸与すべく順位bしつつあり、将来整理の後は、優に三十万町歩を貸与し得る見込みなるを以って、一戸毎に七町五百歩を貸与するものとせば、少なくとも四万五千戸、一家五口とすれば、二十二万五千人の移住者を要求するものとす。農家戸数の年々累進せる割合は左の如し。

之を要するに、樺太に移住せんとするには、まず樺太の事情を知らざるべからず。著者区々の微衷、敢えてこの事情を周知せしむるの趣意に依りて、ここにこの一書を成す。読者幸いに、其の杜撰を笑うなく、移住の伴侶と為すを得ば幸い也。

PR

コメント

プロフィール

HN:

ノスタルジック時間旅行

性別:

非公開

カテゴリー

最新記事

(07/18)

(07/17)

(07/17)

(07/17)

(07/16)